image: Anna Sophie Knobloch

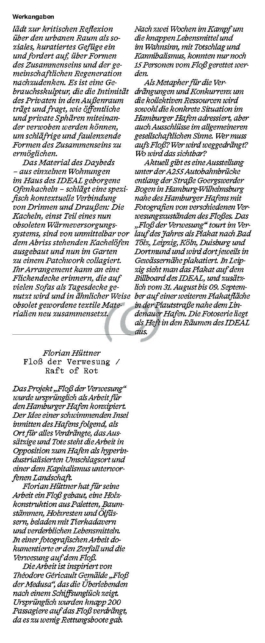

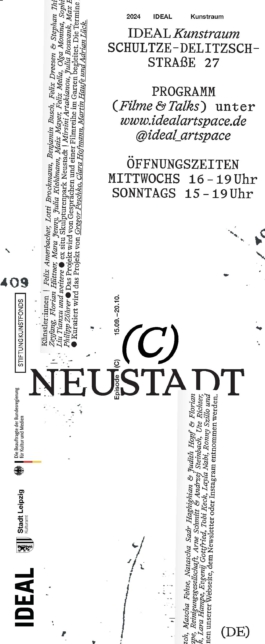

The Stories We Inhabit

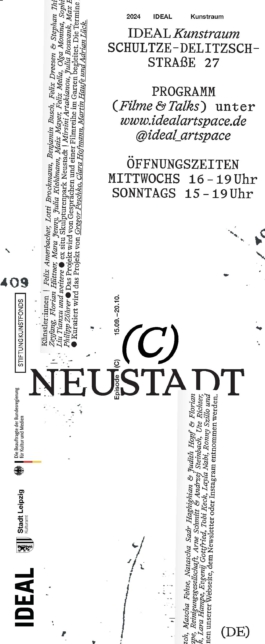

Episode C: NEUSTADT

15.09. – 20.10.2024

Eröffnung: 15.09.2024 15–22 Uhr

Food-Performance mit Liu Tianxu: 18–20 Uhr

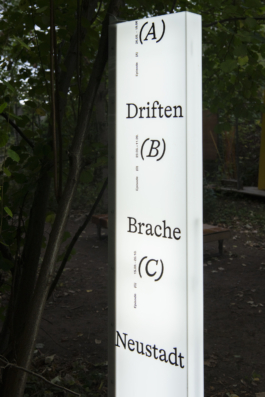

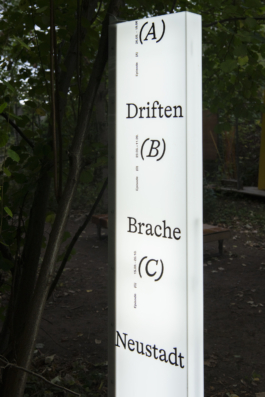

Episode A DRIFTEN / 26.05. - 19.06.

Episode B BRACHE / 23.06. - 11.09.

Episode C NEUSTADT / 15.09. - 20.10.

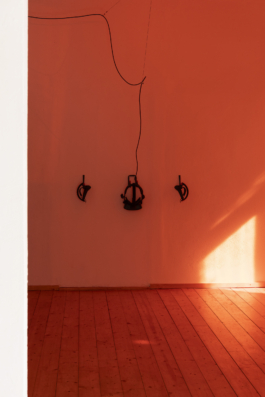

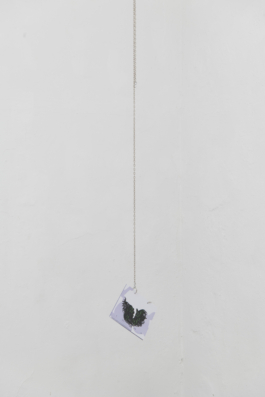

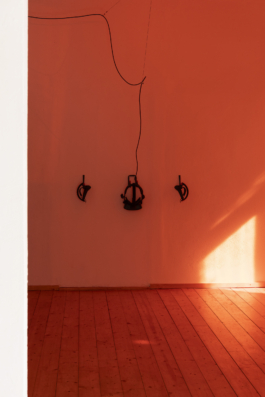

Das Ausstellungsprojekt The Stories We Inhabit wirft in drei Episoden Blicke auf Formen der Selbstorganisation im öffentlichen Raum und adressiert Fragen zu Repräsentation und Gestaltungsmacht innerhalb urbaner Planungen. Das Projekt beleuchtet Motive widerständiger Umcodierung und informeller Fortschreibungen städtischer Infrastruktur, untersucht poröse, provisorische Dramaturgien und folgt Ritualen, peripheren Erzählungen und Trampelpfaden im Stadtraum.

Ausgangspunkt des Projektes ist die anstehende Bebauung des vom Neustädter Markt e.V. gepflegten Bürgergarten und der damit notwendige Umzug des selbstorganisierten Skulpturenpark Neustadt, der vor einigen Jahren auf der Brache in der Meißner Straße als Zusammenarbeit mehrerer Leipziger Kunsträume initiiert wurde. Für das Depot der ehemals ortsspezifischen Kunstwerke wurde im weitläufigen Garten des IDEAL ein Lagersystem konstruiert, das die Ortsverschiebung der Objekte und die damit einhergehende Dekontextualisierung thematisiert. In drei Episoden bildet sich in diesem Setting ein wachsendes Netz an Arbeiten und künstlerischen Eingriffen, die über den Ausstellungszeitraum kontinuierlich neue Bezüge und Überschreibungen entstehen lassen.

Der Name Neustadt ist der generische Name einer Planstadt, und auch der Name des Viertels, in dem sich das IDEAL und der Skulpturenpark befinden. Der Begriff folgt dem Phantasma des Neuen, dem Neubau, der Serialität, der Stadterneuerung, der Neubausiedlung, einer Stadt ohne Vergangenheit und des ewig Neuen. Die Verfolgung von Zerfall, Wildnis, Abweichung und Unordnung zwingt dieses Neue in ein permanentes Programm der Reproduktion und Wiederherstellung. In der dritten Episode wird eine Idee der Erneuerung beleuchtet, die den Zufällen und Glitches folgt und das Neue aus der Reparatur heraus definiert. In der Wiederaufführung und der Fürsorge schreiben sich persönliche Umcodierungen, wuchernde Geschichten, die Lust, das Ungeplante und Abwegige als transgressive Kraft ein.

Beteiligte Künstler*innen NEUSTADT: Lotti Brockmann, Benjamin Busch, Felix Dreesen & Stephan Thierbach, Mascha Fehse, Judith Hopf & Natascha Sadr Haghighian & Florian Zeyfang, Mara Jenny, Julia Kiehlmann und Sylvie Viain, Benedikt Kuhn, Sophie Pape, Liu Tianxu

ex situ Skulpturenpark Neustadt: Mirsini Artakianou, Julia Boswank, Max Brück, Evgenij Gottfried, Lara Hampe, Tobi Keck, Layla Nabi und Philipp Zöhrer.

Kuratiert wird das Projekt von Gregor Peschko, Clara Hofmann, Martin Haufe und Adrian Lück

18:00 - 20:00 / Food-Performance mit Liu Tianxu: Stranger Food on Din A0

Gibt es wirklich eine Aktion, die die Lösung für „Bauchheimweh“ sein kann?Oder gibt es wirklich eine Fremde und eine Heimat? Gibt es ein Weggehen oder ein Zurückkehren? Wer, was und wo? Und viele weitere Fragen. Sie werden in einen DIN-genormten Raum einfließen: ein Rezept? Eine Geschmacksrichtung? Eine Küche?

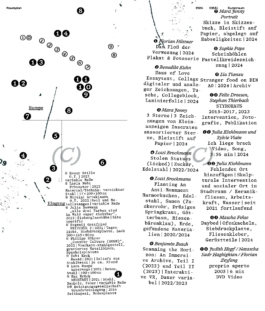

22.09. Sommerkino #3

Mit Filmen von Silke Schönfeld, Katharina Wittmann & Andrea Rüthel

Nothing in this world can take the place of persistence | Silke Schönfeld | 24 min | 2022

Ein ehemaliges McDonald‘s Restaurant in Herne wird im Film abwechselnd dokumentarisch und inszeniert zum Sinnbild des Strukturwandels des Ruhrgebiets. Zugleich steht die Historie des Ladenlokals exemplarisch für die Idee der Amerikanisierung der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Der Film zeichnet die Entwicklung des Ortes nach – die Geschichten der Protagonist*innen werden mit übergreifenden Themen verwoben, die die Region nach wie vor stark prägen: vom sich verändernden Arbeitsbegriff über die Zukunft der Innenstädte bis hin zu der Bedeutung von Kultur für die Region. Somit verschmelzen im Film private Erinnerungen und kollektives Gedächtnis miteinander.

Frohe Zukunft | Katharina Wittmann & Andrea Rüthel |17 min | 2015 + QA

Eine filmische Bodenprobe auf einer Industriebrache im Stadtteil „Frohe Zukunft“ in Halle a. d. Saale: Während der Nazi-Zeit standen hier die „Siebelwerke“, eine Flugzeugfabrik, in der Zwangsarbeiter*innen Tragflächen herstellen mussten. Auf der Suche nach Spuren der Vergangenheit treffen die beiden Filmemacherinnen auf zwei Männer, die dort ein eigensinniges Leben führen und durch ihre Sammelleidenschaft Freunde geworden sind: Der eine bewahrt Altes und Ausrangiertes auf, der andere liest daraus vor. Das Graben nach Geschichte vermischt sich mit persönlichen Erzählungen der beiden Männer und assoziativen Eindrücken des Ortes. Ein Leben auf einer verlassen geglaubten Insel, die zugleich abgründig und paradiesisch sein kann.

Das Projekt wird von Clara Hofmann, Adrian Lück und Gregor Peschko kuratiert und wird vom Kulturamt der Stadt Leipzig sowie von der Stiftung Kunstfonds und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

image: Anna Sophie Knobloch

The Stories We Inhabit

Episode C: NEUSTADT

15.09. – 20.10.2024

Eröffnung: 15.09.2024 15–22 Uhr

Food-Performance mit Liu Tianxu: 18–20 Uhr

Episode A DRIFTEN / 26.05. - 19.06.

Episode B BRACHE / 23.06. - 11.09.

Episode C NEUSTADT / 15.09. - 20.10.

Das Ausstellungsprojekt The Stories We Inhabit wirft in drei Episoden Blicke auf Formen der Selbstorganisation im öffentlichen Raum und adressiert Fragen zu Repräsentation und Gestaltungsmacht innerhalb urbaner Planungen. Das Projekt beleuchtet Motive widerständiger Umcodierung und informeller Fortschreibungen städtischer Infrastruktur, untersucht poröse, provisorische Dramaturgien und folgt Ritualen, peripheren Erzählungen und Trampelpfaden im Stadtraum.

Ausgangspunkt des Projektes ist die anstehende Bebauung des vom Neustädter Markt e.V. gepflegten Bürgergarten und der damit notwendige Umzug des selbstorganisierten Skulpturenpark Neustadt, der vor einigen Jahren auf der Brache in der Meißner Straße als Zusammenarbeit mehrerer Leipziger Kunsträume initiiert wurde. Für das Depot der ehemals ortsspezifischen Kunstwerke wurde im weitläufigen Garten des IDEAL ein Lagersystem konstruiert, das die Ortsverschiebung der Objekte und die damit einhergehende Dekontextualisierung thematisiert. In drei Episoden bildet sich in diesem Setting ein wachsendes Netz an Arbeiten und künstlerischen Eingriffen, die über den Ausstellungszeitraum kontinuierlich neue Bezüge und Überschreibungen entstehen lassen.

Der Name Neustadt ist der generische Name einer Planstadt, und auch der Name des Viertels, in dem sich das IDEAL und der Skulpturenpark befinden. Der Begriff folgt dem Phantasma des Neuen, dem Neubau, der Serialität, der Stadterneuerung, der Neubausiedlung, einer Stadt ohne Vergangenheit und des ewig Neuen. Die Verfolgung von Zerfall, Wildnis, Abweichung und Unordnung zwingt dieses Neue in ein permanentes Programm der Reproduktion und Wiederherstellung. In der dritten Episode wird eine Idee der Erneuerung beleuchtet, die den Zufällen und Glitches folgt und das Neue aus der Reparatur heraus definiert. In der Wiederaufführung und der Fürsorge schreiben sich persönliche Umcodierungen, wuchernde Geschichten, die Lust, das Ungeplante und Abwegige als transgressive Kraft ein.

Beteiligte Künstler*innen NEUSTADT: Lotti Brockmann, Benjamin Busch, Felix Dreesen & Stephan Thierbach, Mascha Fehse, Judith Hopf & Natascha Sadr Haghighian & Florian Zeyfang, Mara Jenny, Julia Kiehlmann und Sylvie Viain, Benedikt Kuhn, Sophie Pape, Liu Tianxu

ex situ Skulpturenpark Neustadt: Mirsini Artakianou, Julia Boswank, Max Brück, Evgenij Gottfried, Lara Hampe, Tobi Keck, Layla Nabi und Philipp Zöhrer.

Kuratiert wird das Projekt von Gregor Peschko, Clara Hofmann, Martin Haufe und Adrian Lück

18:00 - 20:00 / Food-Performance mit Liu Tianxu: Stranger Food on Din A0

Gibt es wirklich eine Aktion, die die Lösung für „Bauchheimweh“ sein kann?Oder gibt es wirklich eine Fremde und eine Heimat? Gibt es ein Weggehen oder ein Zurückkehren? Wer, was und wo? Und viele weitere Fragen. Sie werden in einen DIN-genormten Raum einfließen: ein Rezept? Eine Geschmacksrichtung? Eine Küche?

22.09. Sommerkino #3

Mit Filmen von Silke Schönfeld, Katharina Wittmann & Andrea Rüthel

Nothing in this world can take the place of persistence | Silke Schönfeld | 24 min | 2022

Ein ehemaliges McDonald‘s Restaurant in Herne wird im Film abwechselnd dokumentarisch und inszeniert zum Sinnbild des Strukturwandels des Ruhrgebiets. Zugleich steht die Historie des Ladenlokals exemplarisch für die Idee der Amerikanisierung der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Der Film zeichnet die Entwicklung des Ortes nach – die Geschichten der Protagonist*innen werden mit übergreifenden Themen verwoben, die die Region nach wie vor stark prägen: vom sich verändernden Arbeitsbegriff über die Zukunft der Innenstädte bis hin zu der Bedeutung von Kultur für die Region. Somit verschmelzen im Film private Erinnerungen und kollektives Gedächtnis miteinander.

Frohe Zukunft | Katharina Wittmann & Andrea Rüthel |17 min | 2015 + QA

Eine filmische Bodenprobe auf einer Industriebrache im Stadtteil „Frohe Zukunft“ in Halle a. d. Saale: Während der Nazi-Zeit standen hier die „Siebelwerke“, eine Flugzeugfabrik, in der Zwangsarbeiter*innen Tragflächen herstellen mussten. Auf der Suche nach Spuren der Vergangenheit treffen die beiden Filmemacherinnen auf zwei Männer, die dort ein eigensinniges Leben führen und durch ihre Sammelleidenschaft Freunde geworden sind: Der eine bewahrt Altes und Ausrangiertes auf, der andere liest daraus vor. Das Graben nach Geschichte vermischt sich mit persönlichen Erzählungen der beiden Männer und assoziativen Eindrücken des Ortes. Ein Leben auf einer verlassen geglaubten Insel, die zugleich abgründig und paradiesisch sein kann.

Das Projekt wird von Clara Hofmann, Adrian Lück und Gregor Peschko kuratiert und wird vom Kulturamt der Stadt Leipzig sowie von der Stiftung Kunstfonds und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.