image: Anna Sophie Knobloch

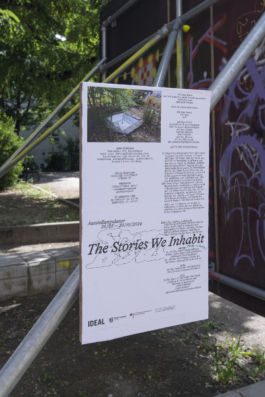

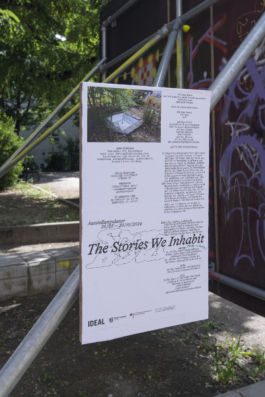

The Stories We Inhabit

Episode B: BRACHE

23.06. – 11.09.2024

Eröffnung: 23.06., 14:00 – 22:00

Performance mit Julia Kiehlmann: 16:00

Performance / Essen mit Liu Tianxu: 18:00 – 20:00

Episode A DRIFTEN / 26.05. - 19.06.

Episode B BRACHE / 23.06. - 11.09.

Episode C NEUSTADT / 15.09. - 20.10.

Das Ausstellungsprojekt The Stories We Inhabit wirft in drei Episoden Blicke auf Formen der Selbstorganisation im öffentlichen Raum und adressiert Fragen zu Repräsentation und Gestaltungsmacht innerhalb urbaner Planungen. Das Projekt beleuchtet Motive widerständiger Umcodierung und informeller Fortschreibungen städtischer Infrastruktur, untersucht poröse, provisorische Dramaturgien und folgt Ritualen, peripheren Erzählungen und Trampelpfaden im Stadtraum.

Ausgangspunkt des Projektes ist die anstehende Bebauung des vom Neustädter Markt e.V. gepflegten Bürgergarten und der damit notwendige Umzug des selbstorganisierten „Skulpturenpark Neustadt“, der vor einigen Jahren auf der Brache in der Meißner Straße als Zusammenarbeit mehrerer Leipziger Kunsträume initiiert wurde. Für das Depot der ehemals ortsspezifischen Kunstwerke wurde im weitläufigen Garten des IDEAL ein Lagersystem konstruiert, das die Ortsverschiebung der Objekte und die damit einhergehende Dekontextualisierung thematisiert. In drei Episoden bildet sich in diesem Setting ein wachsendes Netz an Arbeiten und künstlerischen Eingriffen, die über den Ausstellungszeitraum kontinuierlich neue Bezüge und Überschreibungen entstehen lassen.

Die Brache, wie die des Skulpturenparks, steht für einen urbanen Raum, in dem sich das Ungeplante, Niederschwellige und Informelle des Alltäglichen, das Unbekannte, die gesellschaftliche Abweichung Raum verschafft. Die vermeintlich ungenutzte, wilde Fläche ist Möglichkeitsraum und Projektionsfläche für Spekulationen, Trampelpfade durchziehen das Gelände und über die Aneignung und Eigeninitiative der Nutzer*innen entsteht ein vielstimmiger kollektiver Raum. Episode B erzählt vom Werden solcher Orte und der Zeitlichkeit und den Geschichten, die sich im Laufe ihres Entstehens im Terrain einschreiben.

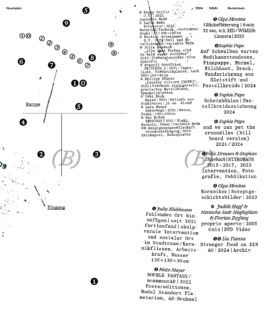

Künstler*innen: Felix Dreesen & Stephan Thierbach, Mascha Fehse, Judith Hopf & Natascha Sadr Haghighian & Florian Zeyfang, Florian Hüttner, Julia Kielmann, Maix Mayer, Olga Monina, Sophie Pape, Liu Tianxu

ex situ Skulpturenpark Neustadt: Mirsini Artakianou, Julia Boswank, Max Brück, Evgenij Gottfried, Lara Hampe, Tobi Keck, Layla Nabi und Philipp Zöhrer.

Kuratiert wird das Projekt von Gregor Peschko, Clara Hofmann, Martin Haufe und Adrian Lück.

Programm zur Eröffnung:

16:00 / Performance mit Julia Kiehlmann: LET‘S GET POOLITICAL!

Wir spazieren vom Kunstraum IDEAL zur Brache an der Schultze-Delitzsch-Straße, um kleinen Pool dort mit Wasser zu füllen. Anschließend könnt ihr bei einem Fußbad einer kurzen Lesung entliehener Texte lauschen, oder zu Liedern über‘s Putzen und Schmutzig-sein einen Müllsack füllen.

Mit der Performance aktivieren wir die seit 2021 fortlaufende ortsspezifische Arbeit “Fehlenden Ort hinzufügen” von Julia Kiehlmann. In einem brachliegenden Springbrunnen auf einer Brache verlegte sie damals neue Fliesen. In regelmäßigen Aktionen lädt sie seither dazu ein, den Ort zu besuchen, zu pflegen und ihn sich eigen zu machen.

18:00 - 20:00 / Food-Performance mit Liu Tianxu: Stranger Food on Din A0

Gibt es wirklich eine Aktion, die die Lösung für „Bauchheimweh“ sein kann?Oder gibt es wirklich eine Fremde und eine Heimat? Gibt es ein Weggehen oder ein Zurückkehren? Wer, was und wo? Und viele weitere Fragen. Sie werden in einen DIN-genormten Raum einfließen: ein Rezept? Eine Geschmacksrichtung? Eine Küche?

30.06.

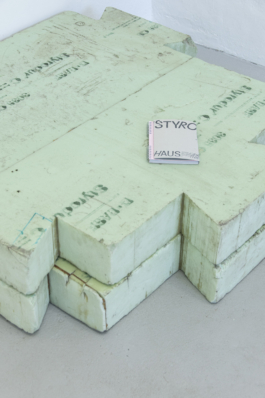

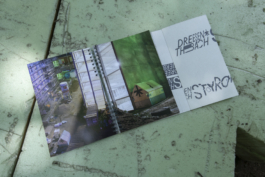

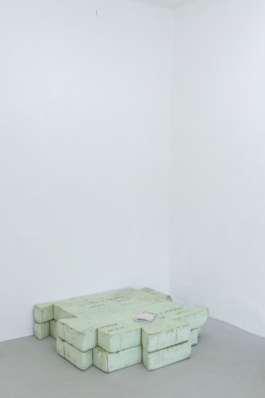

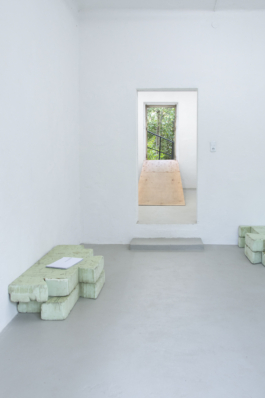

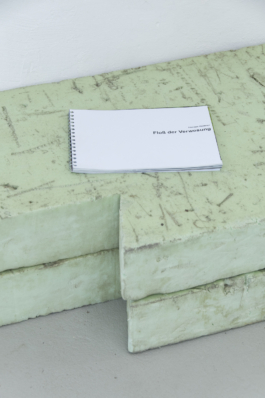

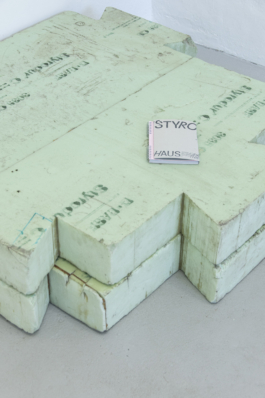

18:00 / Bookrelease STYROHAUS von Felix Dreesen & Stephan Thierbach

Styrohaus, der Werkkomplex sowie das gleichnamige Künstlerbuch werden von den Künstlern Felix Dreesen und Stephan Thierbach vorgestellt. Die Publikation sowie Teile der Arbeit sind in unterschiedlichen Formationen in den drei Episoden von The Stories We Inhabit zu sehen. Dreesen/Thierbach werden über das Buch als Plattform zur Werkvermittlung und als eigenständiges Kunstwerk diskutieren. Dazu wird eine Edition von 6 Multiples als Erweiterung der Werkgruppe präsentiert.

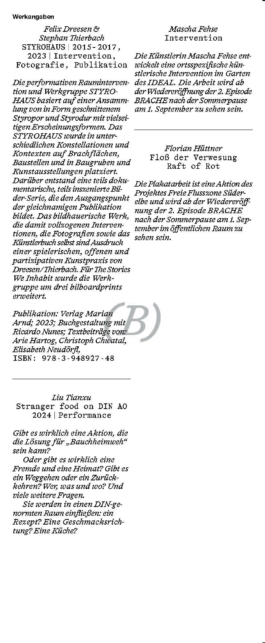

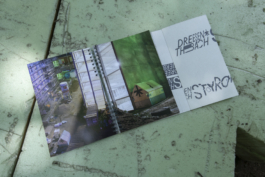

Die performativen Raumintervention und Werkgruppe STYROHAUS basiert auf einer Ansammlung von in Form geschnittenem Styropor und Styrodur mit vielseitigen Erscheinungsformen. Das STYROHAUS wurde in unterschiedlichen Konstellationen und Kontexten auf Brachflächen, Baustellen und in Baugruben und Kunstausstellungen platziert. Darüber entstand eine teils dokumentarische, teils inszenierte Bilder-Serie, die den Ausgangspunkt der gleichnamigen Publikation bildet. Das bildhauerische Werk, die damit vollzogenen Interventionen, die Fotografien sowie das Künstlerbuch selbst sind Ausdruck einer spielerischen, offenen und partizipativen Kunstpraxis von Dreesen/Thierbach. Für The Stories We Inhabit wurde die Werkgruppe um drei Billboard prints erweitert.

01.09.

Sommerkino #2 | Mit Filmen von Hito Steyerl & Laura Nitsch

+Reopening nach der Sommerpause mit neuen Arbeiten von Mascha Fehse und Florian Hüttner in der Ausstellung.

Die leere Mitte | Hito Steyerl | 1998 | Deutsch | 62 min.

Schon aus den ersten Worten spricht die ungebrochene Aktualität von Die leere Mitte: „Es gibt viele Arten, eine Grenze zu durchbrechen. Es gibt viele Arten, neue Grenzen zu errichten.“ Obwohl sich Hito Steyerl 1998 auf Berlin bezieht, ist die Erkenntnis, dass Grenzen zyklisch aufgelöst und neu gezogen werden, zeitübergreifend gültig, sowohl innerhalb dieses Films als auch weit darüber hinaus. Nach dem Mauerfall wurde viel über die brachliegende Stadtmitte nachgedacht, über ihre komplexe Geschichte und die Rolle, die sie für das Bild des neuen Deutschland spielen könnte. Steyerl stellt gekonnt Zusammenhänge her – zwischen den Besetzer*innen des Todesstreifens, der Familie Mendelssohn, dem Haus Vaterland, allerlei Protesten und Paraden sowie dem Kolonialismus und den Akten des Widerstands – und findet immer wieder die gleichen Tendenzen, die sich durch die Geschichte hindurchziehen: Abwehr ausländischer Arbeiter*innen, die Politik der Grenzziehung zum eigenen Vorteil, ideologisierte Bauvorhaben und die nicht enden wollenden Angriffe auf PoC. Auch wenn die Mitte nicht mehr leer ist – es nimmt einfach kein Ende.

Hito Steyerl ist Filmemacherin und Künstlerin. Ihr besonderes Forschungsinteresse gilt den Medien, der Technologie und der Verbreitung von Bildern. In ihren Texten, Performances und essayistischen Dokumentarfilmen setzt sich Hito Steyerl zudem mit postkolonialer Kritik und feministischer Repräsentationslogik auseinander. Dabei arbeitet sie stets an der Schnittstelle von bildender Kunst und Film sowie von Theorie und Praxis.

Violett | Laura Nitsch | 2023 | Englisch mit dt. Untertiteln | 29 min.

Was hat ein sprechendes Reisigbündel mit Armut und Queerness zu tun? In Form eines Cruising durch historische Archive aus der Zeit des sozialistischen Roten Wien geht Laura Nitsch den vielfältigen Repressionen nach, denen sich queere/lesbische Wiener Arbeiterinnen nach der Einführung des „Vagabundengesetzes“ (1885) im öffentlichen Raum ausgesetzt sahen. Ein Strafverfahren, das das Wiener Landesgericht 1913 gegen zwei Arbeiterinnen anstrengte, zeigt dabei exemplarisch Stigmatisierungspraktiken, aber auch Potenziale von Aufsässigkeit und Widerstand. Ausgehend von archivarischen Fragmenten und etymologischer Forschung bilden Found Footage, Animation, Sound und Performance eine zeitenübergreifende Gegenerzählung. Im Hintergrund spinnt Saidiya Hartmans Methode der „kritischen Fabulation“ die Fäden. (Esther Buss)

Laura Nitsch lebt als Künstlerin und Filmemacherin in Berlin und Wien. In ihren filmischen Arbeiten beschäftigt sie sich mit sozialer (Un-)Gerechtigkeit sowie der Kriminalisierung und Stigmatisierung von Armut und Queerness.

Das Projekt wird von Clara Hofmann, Adrian Lück und Gregor Peschko kuratiert und wird vom Kulturamt der Stadt Leipzig sowie von der Stiftung Kunstfonds und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

image: Anna Sophie Knobloch

The Stories We Inhabit

Episode B: BRACHE

23.06. – 11.09.2024

Eröffnung: 23.06., 14:00 – 22:00

Performance mit Julia Kiehlmann: 16:00

Performance / Essen mit Liu Tianxu: 18:00 – 20:00

Episode A DRIFTEN / 26.05. - 19.06.

Episode B BRACHE / 23.06. - 11.09.

Episode C NEUSTADT / 15.09. - 20.10.

Das Ausstellungsprojekt The Stories We Inhabit wirft in drei Episoden Blicke auf Formen der Selbstorganisation im öffentlichen Raum und adressiert Fragen zu Repräsentation und Gestaltungsmacht innerhalb urbaner Planungen. Das Projekt beleuchtet Motive widerständiger Umcodierung und informeller Fortschreibungen städtischer Infrastruktur, untersucht poröse, provisorische Dramaturgien und folgt Ritualen, peripheren Erzählungen und Trampelpfaden im Stadtraum.

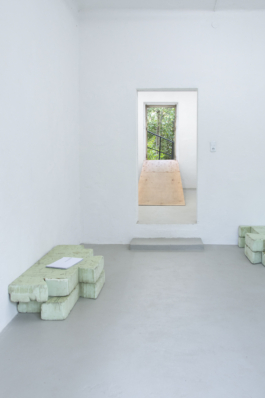

Ausgangspunkt des Projektes ist die anstehende Bebauung des vom Neustädter Markt e.V. gepflegten Bürgergarten und der damit notwendige Umzug des selbstorganisierten „Skulpturenpark Neustadt“, der vor einigen Jahren auf der Brache in der Meißner Straße als Zusammenarbeit mehrerer Leipziger Kunsträume initiiert wurde. Für das Depot der ehemals ortsspezifischen Kunstwerke wurde im weitläufigen Garten des IDEAL ein Lagersystem konstruiert, das die Ortsverschiebung der Objekte und die damit einhergehende Dekontextualisierung thematisiert. In drei Episoden bildet sich in diesem Setting ein wachsendes Netz an Arbeiten und künstlerischen Eingriffen, die über den Ausstellungszeitraum kontinuierlich neue Bezüge und Überschreibungen entstehen lassen.

Die Brache, wie die des Skulpturenparks, steht für einen urbanen Raum, in dem sich das Ungeplante, Niederschwellige und Informelle des Alltäglichen, das Unbekannte, die gesellschaftliche Abweichung Raum verschafft. Die vermeintlich ungenutzte, wilde Fläche ist Möglichkeitsraum und Projektionsfläche für Spekulationen, Trampelpfade durchziehen das Gelände und über die Aneignung und Eigeninitiative der Nutzer*innen entsteht ein vielstimmiger kollektiver Raum. Episode B erzählt vom Werden solcher Orte und der Zeitlichkeit und den Geschichten, die sich im Laufe ihres Entstehens im Terrain einschreiben.

Künstler*innen: Felix Dreesen & Stephan Thierbach, Mascha Fehse, Judith Hopf & Natascha Sadr Haghighian & Florian Zeyfang, Florian Hüttner, Julia Kielmann, Maix Mayer, Olga Monina, Sophie Pape, Liu Tianxu

ex situ Skulpturenpark Neustadt: Mirsini Artakianou, Julia Boswank, Max Brück, Evgenij Gottfried, Lara Hampe, Tobi Keck, Layla Nabi und Philipp Zöhrer.

Kuratiert wird das Projekt von Gregor Peschko, Clara Hofmann, Martin Haufe und Adrian Lück.

Programm zur Eröffnung:

16:00 / Performance mit Julia Kiehlmann: LET‘S GET POOLITICAL!

Wir spazieren vom Kunstraum IDEAL zur Brache an der Schultze-Delitzsch-Straße, um kleinen Pool dort mit Wasser zu füllen. Anschließend könnt ihr bei einem Fußbad einer kurzen Lesung entliehener Texte lauschen, oder zu Liedern über‘s Putzen und Schmutzig-sein einen Müllsack füllen.

Mit der Performance aktivieren wir die seit 2021 fortlaufende ortsspezifische Arbeit “Fehlenden Ort hinzufügen” von Julia Kiehlmann. In einem brachliegenden Springbrunnen auf einer Brache verlegte sie damals neue Fliesen. In regelmäßigen Aktionen lädt sie seither dazu ein, den Ort zu besuchen, zu pflegen und ihn sich eigen zu machen.

18:00 - 20:00 / Food-Performance mit Liu Tianxu: Stranger Food on Din A0

Gibt es wirklich eine Aktion, die die Lösung für „Bauchheimweh“ sein kann?Oder gibt es wirklich eine Fremde und eine Heimat? Gibt es ein Weggehen oder ein Zurückkehren? Wer, was und wo? Und viele weitere Fragen. Sie werden in einen DIN-genormten Raum einfließen: ein Rezept? Eine Geschmacksrichtung? Eine Küche?

30.06.

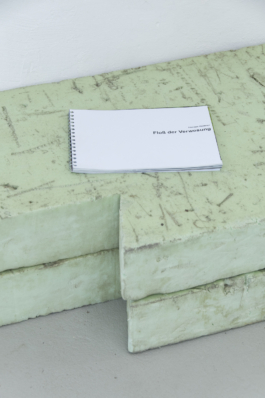

18:00 / Bookrelease STYROHAUS von Felix Dreesen & Stephan Thierbach

Styrohaus, der Werkkomplex sowie das gleichnamige Künstlerbuch werden von den Künstlern Felix Dreesen und Stephan Thierbach vorgestellt. Die Publikation sowie Teile der Arbeit sind in unterschiedlichen Formationen in den drei Episoden von The Stories We Inhabit zu sehen. Dreesen/Thierbach werden über das Buch als Plattform zur Werkvermittlung und als eigenständiges Kunstwerk diskutieren. Dazu wird eine Edition von 6 Multiples als Erweiterung der Werkgruppe präsentiert.

Die performativen Raumintervention und Werkgruppe STYROHAUS basiert auf einer Ansammlung von in Form geschnittenem Styropor und Styrodur mit vielseitigen Erscheinungsformen. Das STYROHAUS wurde in unterschiedlichen Konstellationen und Kontexten auf Brachflächen, Baustellen und in Baugruben und Kunstausstellungen platziert. Darüber entstand eine teils dokumentarische, teils inszenierte Bilder-Serie, die den Ausgangspunkt der gleichnamigen Publikation bildet. Das bildhauerische Werk, die damit vollzogenen Interventionen, die Fotografien sowie das Künstlerbuch selbst sind Ausdruck einer spielerischen, offenen und partizipativen Kunstpraxis von Dreesen/Thierbach. Für The Stories We Inhabit wurde die Werkgruppe um drei Billboard prints erweitert.

01.09.

Sommerkino #2 | Mit Filmen von Hito Steyerl & Laura Nitsch

+Reopening nach der Sommerpause mit neuen Arbeiten von Mascha Fehse und Florian Hüttner in der Ausstellung.

Die leere Mitte | Hito Steyerl | 1998 | Deutsch | 62 min.

Schon aus den ersten Worten spricht die ungebrochene Aktualität von Die leere Mitte: „Es gibt viele Arten, eine Grenze zu durchbrechen. Es gibt viele Arten, neue Grenzen zu errichten.“ Obwohl sich Hito Steyerl 1998 auf Berlin bezieht, ist die Erkenntnis, dass Grenzen zyklisch aufgelöst und neu gezogen werden, zeitübergreifend gültig, sowohl innerhalb dieses Films als auch weit darüber hinaus. Nach dem Mauerfall wurde viel über die brachliegende Stadtmitte nachgedacht, über ihre komplexe Geschichte und die Rolle, die sie für das Bild des neuen Deutschland spielen könnte. Steyerl stellt gekonnt Zusammenhänge her – zwischen den Besetzer*innen des Todesstreifens, der Familie Mendelssohn, dem Haus Vaterland, allerlei Protesten und Paraden sowie dem Kolonialismus und den Akten des Widerstands – und findet immer wieder die gleichen Tendenzen, die sich durch die Geschichte hindurchziehen: Abwehr ausländischer Arbeiter*innen, die Politik der Grenzziehung zum eigenen Vorteil, ideologisierte Bauvorhaben und die nicht enden wollenden Angriffe auf PoC. Auch wenn die Mitte nicht mehr leer ist – es nimmt einfach kein Ende.

Hito Steyerl ist Filmemacherin und Künstlerin. Ihr besonderes Forschungsinteresse gilt den Medien, der Technologie und der Verbreitung von Bildern. In ihren Texten, Performances und essayistischen Dokumentarfilmen setzt sich Hito Steyerl zudem mit postkolonialer Kritik und feministischer Repräsentationslogik auseinander. Dabei arbeitet sie stets an der Schnittstelle von bildender Kunst und Film sowie von Theorie und Praxis.

Violett | Laura Nitsch | 2023 | Englisch mit dt. Untertiteln | 29 min.

Was hat ein sprechendes Reisigbündel mit Armut und Queerness zu tun? In Form eines Cruising durch historische Archive aus der Zeit des sozialistischen Roten Wien geht Laura Nitsch den vielfältigen Repressionen nach, denen sich queere/lesbische Wiener Arbeiterinnen nach der Einführung des „Vagabundengesetzes“ (1885) im öffentlichen Raum ausgesetzt sahen. Ein Strafverfahren, das das Wiener Landesgericht 1913 gegen zwei Arbeiterinnen anstrengte, zeigt dabei exemplarisch Stigmatisierungspraktiken, aber auch Potenziale von Aufsässigkeit und Widerstand. Ausgehend von archivarischen Fragmenten und etymologischer Forschung bilden Found Footage, Animation, Sound und Performance eine zeitenübergreifende Gegenerzählung. Im Hintergrund spinnt Saidiya Hartmans Methode der „kritischen Fabulation“ die Fäden. (Esther Buss)

Laura Nitsch lebt als Künstlerin und Filmemacherin in Berlin und Wien. In ihren filmischen Arbeiten beschäftigt sie sich mit sozialer (Un-)Gerechtigkeit sowie der Kriminalisierung und Stigmatisierung von Armut und Queerness.

Das Projekt wird von Clara Hofmann, Adrian Lück und Gregor Peschko kuratiert und wird vom Kulturamt der Stadt Leipzig sowie von der Stiftung Kunstfonds und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.